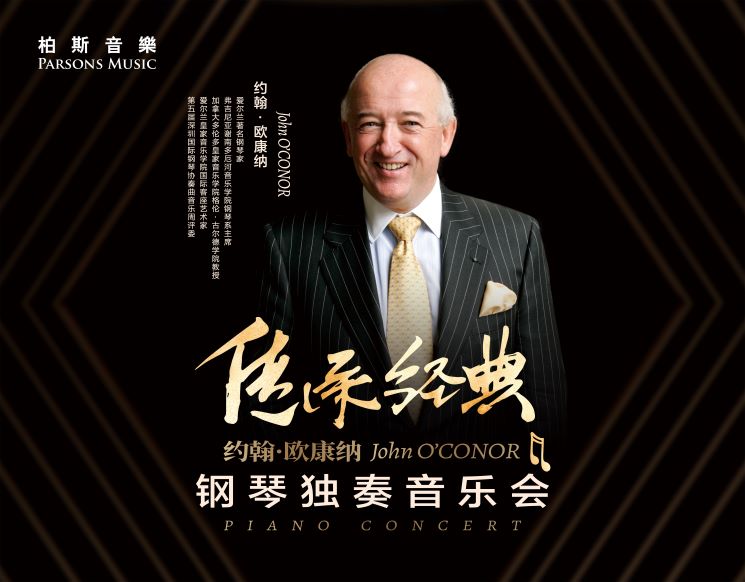

“传承经典”约翰·欧康纳钢琴独奏音乐会

演出:约翰·欧康纳

演出:约翰·欧康纳 主办:第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周组委会、柏斯音乐基金会

主办:第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周组委会、柏斯音乐基金会 时间:2023年11月20日 ( 星期一) 19:30

时间:2023年11月20日 ( 星期一) 19:30 地点:深圳音乐厅五楼小剧场

地点:深圳音乐厅五楼小剧场 票价:380、280、180、80元(*最低两档票价中的部分座位视线受阻,请谨慎购买。)

票价:380、280、180、80元(*最低两档票价中的部分座位视线受阻,请谨慎购买。)

说明:

- 6周岁以上或1.2米以上儿童(凭身份证)凭票入场,其余儿童谢绝入场。出于安全考虑,建议家长勿单独让儿童独自一人入场观演。

- 演出门票一旦售出,不得退换。门票请妥善保管,遗失不补。

- 喜乐会会员网上购票九五折优惠。

- 项目简介

- 演出曲目

- 演出指挥

- 温馨提示

《留声机古典音乐杂志》

“他是一位拥有无限艺术敏感度的钢琴家”

《芝加哥论坛报》

“他代表了一种正在消弭的传统,这种传统更注重内心传达和氛围营造,而非仅仅注重演出技巧与炫技”

《星期天时报–伦敦》

“完美无瑕的技术和音乐性……很难想象 还有更好的表演”

《华盛顿邮报》

“这位艺术家有一种无瑕的触键,促生听众对音乐的无限渴望”

他就是本次音乐会的钢琴演奏家

——约翰·欧康纳

约翰·欧康纳

“他是一位拥有无限艺术敏感度的钢琴家”

《芝加哥论坛报》

“他代表了一种正在消弭的传统,这种传统更注重内心传达和氛围营造,而非仅仅注重演出技巧与炫技”

《星期天时报–伦敦》

“完美无瑕的技术和音乐性……很难想象 还有更好的表演”

《华盛顿邮报》

“这位艺术家有一种无瑕的触键,促生听众对音乐的无限渴望”

他就是本次音乐会的钢琴演奏家

——约翰·欧康纳

约翰·欧康纳

- · 爱尔兰著名钢琴家

- 弗吉尼亚谢南多厄河音乐学院钢琴系主席

- 加拿大多伦多皇家音乐学院格伦·古尔德学院教授

- 爱尔兰皇家音乐学院国际客座艺术家

- 第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周评委

爱尔兰籍钢琴家约翰·欧康纳(John O’Conor),40多年来一直因其精湛的演奏技艺而获得好评。他早年在都柏林求学,后来获得奥地利政府的奖学金赴维也纳进修。求学期间,欧康纳接受传奇人物威廉·肯普夫(Wilhelm Kempff)的辅导。

欧康纳首次吸引大众目光是1986年他在美国泰拉克公司(Telarc)发行了贝多芬钢琴奏鸣曲全集的首张唱片,1994年完成全套录音。《CD评论》称他的演奏是钢琴录音的最高境界,贝多芬作品的最佳演绎。欧康纳为泰拉克公司录制了20多张唱片,其中包括被《纽约时报》评为同类录音中最佳选择的全套贝多芬钢琴小品集,与查尔斯·马克拉斯爵士和苏格兰室内乐团合作的莫扎特钢琴协奏曲。他还录制过爱尔兰作曲家约翰·菲尔德的全套夜曲、奏鸣曲和协奏曲。2007年和2008年,欧康纳与安德里亚斯·德尔夫斯执棒的伦敦交响乐团合作录制了贝多芬钢琴协奏曲全集,获得广泛好评。

因为对音乐的贡献,欧康纳被爱尔兰国立大学、都柏林圣三一学院、夏南多大学授予荣誉博士,被法国政府授予“法国艺术及文学勋章”,被奥地利政府授予“科学荣誉十字勋章”2017年11月,爱尔兰总统迈克尔·希金斯(Michael D. Higgins)向他授予都柏林国家音乐厅终身成就奖。

作为本次第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周评委,他也将在钢琴之城留下自己对音乐的感受与理解。

11月20日20:00深圳音乐厅小剧场,期待您的聆听!

演出曲目及介绍

海顿 b小调奏鸣曲Hob XVI NO. 32

海顿的b小调钢琴奏鸣曲作于1776年,这是海顿服务于埃斯特哈齐家族,也是海顿在音乐创作上进行探索并走向成熟的时期。作为巴洛克音乐向古典主义音乐过渡时期的作品,本曲不再局限于复调风格,而是向主调风格转变;音乐调式也不再拘泥于教会调式,而是采用了大小调式;音乐风格上具有洛可可以及情感音乐的风格,轻快、简洁、华丽、精美,具有高雅气质,与巴洛克时期的严肃、夸张、宏大的风格形成对比,情感风格富有一定的激情,注重外在装饰的同时重视内在情感;在音色、力度、节奏及演奏技法上体现了海顿对音乐较大程度的探索和发展,同时又保有了巴洛克音乐在细节处重视装饰音的特征。在欣赏时应注意体会海顿在速度、力度以及经常使用的跳音和顿音等方面的处理。本曲的第一乐章为有节制的快板,b小调,4/4拍,奏鸣曲式;作者先通过前12小节展现本乐章主要乐思,然后通过力度较大的D大三和弦转入关系大调D大调,随后通过连贯的十六分音符进行展开,最后又以高音的D大三和弦作结;在接下来的部分分别通过e小调和f#小调再现前12小节的乐思,然后通过与此部分结尾处相似的节奏弹奏一系列分解和弦转入主调b小调;最后再次再现前12小节的乐思,进入展开部分,不同于乐章开始时的D大调,此处回归了b小调,并使第一乐章通过一个较强的b小三和弦走向结束。第二乐章为小步舞曲,3/4拍,采用复三部曲式;第一部分为同名大调B大调的单二部曲式,两段节奏相近但色彩不一的乐思形成对比;随后进入第二部分,也采用了单二部曲式,此部分转回了b小调,惯用跳音、顿音,在旋律及修饰的音符交错出现中又不失跳脱感;第三部分则重复了第一部分,使本乐章走向结束。第三乐章(终曲)为急板,2/4拍,b小调,奏鸣曲式;本乐章速度较快,采用了和第一乐章类似的处理,在b小调呈现主要乐思后通过D大调展开;随后再通过不同调性不断重复出现第一乐句的动机;再现时又将展开部分转回b小调,最后通过较强的八度音及较弱的F#属七和弦接b小三和弦结束全曲。在欣赏乐曲的同时,我们也可以去感受演奏者从触键及踏板的运用等方面以现代钢琴对古典特色的音乐进行的诠释。

舒伯特 4首即兴曲D899

舒伯特的钢琴独奏作品中,最优美纯洁的,便是8首“即兴曲”(impromptus)了。而在我们听过的所有的钢琴独奏作品中,最为倾心的,除了肖邦的夜曲外,恐怕就是这些“即兴曲”了。拿来给入门者欣赏最合适,能让他们在接触更复杂的作品前先充分领略钢琴独奏音乐之美。

舒伯特的即兴曲有两组,每组四首,共八首。第一组作品90(D899),第二组作品142(D935),均作于1827年,即作曲家逝世的前一年。富有悲剧意味的是,写于舒伯特30岁的这些东西已经是他的晚期作品了!和舒伯特同期创作的“音乐瞬间”(作品94)一样,它们都是为钢琴写的抒情性短曲,5-10分钟,即兴成分很强,而曲式简单,大都是三段体或变奏曲,不采用较为复杂的奏鸣曲式。正因其旋律抒情、结构简单,也不企图表达什么复杂的内容,把它们当作浪漫小品就行了,不费心思,人人都能接受。

—— 中场休息 ——

约翰·菲尔德 三首夜曲:B小调第5号;F大调第6号;E大调第18号 "Le Midi"

爱尔兰钢琴家、作曲家约翰·菲尔德,他的演奏以抒情细腻、悦耳的音调、典雅的风度以及洗练而“珠圆玉润”的技巧著称。作为钢琴演奏家他的声望很高,是钢琴演奏从古典风格过渡到浪漫主义风格的桥梁。菲尔德对后世最大的贡献莫过于他的夜曲(nocturnes)。虽然夜曲这个名词并不是第一次出现,但菲尔德却赋予了它全新的含义。在菲尔德之前,除了练习曲、奏鸣曲、变奏曲、和幻想曲这类正规的音乐形式,钢琴“小品”这种体裁还不曾真正的存在过。菲尔德创造的这个体裁并不注重任何主题的发展,也不注重结构,甚至也不属于标题音乐,而旨在制造一种氛围或环境,迎合了听者和演奏者之间传递情感的需要。菲尔德的夜曲不管从名称、概念、还是风格都预示了肖邦的到来,并为李斯特和门德尔松的钢琴音乐提供了灵感和参照。它们是最早的“无词歌”,是情感的语言,符合了浪漫主义中“音乐始于语穷词尽之时”的说法。降B大调第五号夜曲:这首曲子是钢琴演奏者比较熟知并喜爱的一首,因为它很容易演奏。据说菲尔德本人演奏精湛,表现力丰富。李斯特和肖邦都目睹过他的表 演。

F大调第六号夜曲:菲尔德把它作为了第六钢琴协奏曲的慢乐章。

斯克里亚宾 左手前奏曲与夜曲,Op. 9

《升c小调为左手而作的前奏曲》Op.9,意图只用左手来演奏。为左手创作音乐多数是因为钢琴家右手受伤但仍希望继续表演生涯,所以向作曲家约稿左手曲目。斯克里亚宾的Op.9包括为左手创作的一首前奏曲和一首夜曲,并未记载为他人创作,可能是他自己练琴右手太累了吧。斯克里亚宾(1872-1915),俄国作曲家,少年时在莫斯科军校接受军官训练,并同时学习音乐,后进入莫斯科音乐学院学习钢琴和作曲。毕业后留校任教直至1905年移居瑞士。在欧洲和美国音乐界来往演出数年后,于1909年受指挥家库塞维茨基(Serge Koussevitzky)之邀请回到俄国。

古典音乐作曲家有音乐生涯中风格一直很统一的,比如莫扎特、肖邦、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等,也有风格不断发展变化的,比如贝多芬、斯特拉文斯基、勋伯格等。斯克里亚宾是风格不断发展变化的典型,早期出于对肖邦的崇拜,风格也深受其影响。中期开始受到宗教神秘主义和尼采哲学的影响,创作上逐渐弱化调性而更加追求音乐的色彩和诗性,直至晚期作品几乎完全无调。

Op.9 这首前奏曲是非常典型的斯克里亚宾早期风格,对比肖邦的b小调第六前奏曲,甚至能找到一些模仿的痕迹:两首作品同样采用恒定的八分音符和弦作为乐句的脉搏,而旋律上也都有附点节奏和低音声部分解和弦的使用。

贝多芬 c小调第八号钢琴奏鸣曲“悲怆”

C小调第八号钢琴奏鸣曲Op.13《悲怆》, 这是达到了贝多芬早期钢琴奏鸣曲之顶峰的杰作,也是因其戏剧性的优美旋律而为世人所熟悉的作品。本曲无论在内容、旋律和结构等诸多方面,都渗透着一种日耳曼民族特有的理性,这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。本曲的演奏技巧并不算很难攻破,因此被演奏的机会也非常之多,更是许多钢琴家爱不释手的曲目。

在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,《悲怆》是第一首由他本人亲自写上标题的作品。关于"悲怆"这个词汇,与贝多芬后半生那感人肺腑而又凄怆深刻的悲剧性生活还有相当的一段距离,因为这毕竟是他的早期作品。

*该曲目以演出当天为准!

欧康纳首次吸引大众目光是1986年他在美国泰拉克公司(Telarc)发行了贝多芬钢琴奏鸣曲全集的首张唱片,1994年完成全套录音。《CD评论》称他的演奏是钢琴录音的最高境界,贝多芬作品的最佳演绎。欧康纳为泰拉克公司录制了20多张唱片,其中包括被《纽约时报》评为同类录音中最佳选择的全套贝多芬钢琴小品集,与查尔斯·马克拉斯爵士和苏格兰室内乐团合作的莫扎特钢琴协奏曲。他还录制过爱尔兰作曲家约翰·菲尔德的全套夜曲、奏鸣曲和协奏曲。2007年和2008年,欧康纳与安德里亚斯·德尔夫斯执棒的伦敦交响乐团合作录制了贝多芬钢琴协奏曲全集,获得广泛好评。

因为对音乐的贡献,欧康纳被爱尔兰国立大学、都柏林圣三一学院、夏南多大学授予荣誉博士,被法国政府授予“法国艺术及文学勋章”,被奥地利政府授予“科学荣誉十字勋章”2017年11月,爱尔兰总统迈克尔·希金斯(Michael D. Higgins)向他授予都柏林国家音乐厅终身成就奖。

作为本次第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周评委,他也将在钢琴之城留下自己对音乐的感受与理解。

11月20日20:00深圳音乐厅小剧场,期待您的聆听!

演出曲目及介绍

海顿 b小调奏鸣曲Hob XVI NO. 32

海顿的b小调钢琴奏鸣曲作于1776年,这是海顿服务于埃斯特哈齐家族,也是海顿在音乐创作上进行探索并走向成熟的时期。作为巴洛克音乐向古典主义音乐过渡时期的作品,本曲不再局限于复调风格,而是向主调风格转变;音乐调式也不再拘泥于教会调式,而是采用了大小调式;音乐风格上具有洛可可以及情感音乐的风格,轻快、简洁、华丽、精美,具有高雅气质,与巴洛克时期的严肃、夸张、宏大的风格形成对比,情感风格富有一定的激情,注重外在装饰的同时重视内在情感;在音色、力度、节奏及演奏技法上体现了海顿对音乐较大程度的探索和发展,同时又保有了巴洛克音乐在细节处重视装饰音的特征。在欣赏时应注意体会海顿在速度、力度以及经常使用的跳音和顿音等方面的处理。本曲的第一乐章为有节制的快板,b小调,4/4拍,奏鸣曲式;作者先通过前12小节展现本乐章主要乐思,然后通过力度较大的D大三和弦转入关系大调D大调,随后通过连贯的十六分音符进行展开,最后又以高音的D大三和弦作结;在接下来的部分分别通过e小调和f#小调再现前12小节的乐思,然后通过与此部分结尾处相似的节奏弹奏一系列分解和弦转入主调b小调;最后再次再现前12小节的乐思,进入展开部分,不同于乐章开始时的D大调,此处回归了b小调,并使第一乐章通过一个较强的b小三和弦走向结束。第二乐章为小步舞曲,3/4拍,采用复三部曲式;第一部分为同名大调B大调的单二部曲式,两段节奏相近但色彩不一的乐思形成对比;随后进入第二部分,也采用了单二部曲式,此部分转回了b小调,惯用跳音、顿音,在旋律及修饰的音符交错出现中又不失跳脱感;第三部分则重复了第一部分,使本乐章走向结束。第三乐章(终曲)为急板,2/4拍,b小调,奏鸣曲式;本乐章速度较快,采用了和第一乐章类似的处理,在b小调呈现主要乐思后通过D大调展开;随后再通过不同调性不断重复出现第一乐句的动机;再现时又将展开部分转回b小调,最后通过较强的八度音及较弱的F#属七和弦接b小三和弦结束全曲。在欣赏乐曲的同时,我们也可以去感受演奏者从触键及踏板的运用等方面以现代钢琴对古典特色的音乐进行的诠释。

舒伯特 4首即兴曲D899

舒伯特的钢琴独奏作品中,最优美纯洁的,便是8首“即兴曲”(impromptus)了。而在我们听过的所有的钢琴独奏作品中,最为倾心的,除了肖邦的夜曲外,恐怕就是这些“即兴曲”了。拿来给入门者欣赏最合适,能让他们在接触更复杂的作品前先充分领略钢琴独奏音乐之美。

舒伯特的即兴曲有两组,每组四首,共八首。第一组作品90(D899),第二组作品142(D935),均作于1827年,即作曲家逝世的前一年。富有悲剧意味的是,写于舒伯特30岁的这些东西已经是他的晚期作品了!和舒伯特同期创作的“音乐瞬间”(作品94)一样,它们都是为钢琴写的抒情性短曲,5-10分钟,即兴成分很强,而曲式简单,大都是三段体或变奏曲,不采用较为复杂的奏鸣曲式。正因其旋律抒情、结构简单,也不企图表达什么复杂的内容,把它们当作浪漫小品就行了,不费心思,人人都能接受。

—— 中场休息 ——

约翰·菲尔德 三首夜曲:B小调第5号;F大调第6号;E大调第18号 "Le Midi"

爱尔兰钢琴家、作曲家约翰·菲尔德,他的演奏以抒情细腻、悦耳的音调、典雅的风度以及洗练而“珠圆玉润”的技巧著称。作为钢琴演奏家他的声望很高,是钢琴演奏从古典风格过渡到浪漫主义风格的桥梁。菲尔德对后世最大的贡献莫过于他的夜曲(nocturnes)。虽然夜曲这个名词并不是第一次出现,但菲尔德却赋予了它全新的含义。在菲尔德之前,除了练习曲、奏鸣曲、变奏曲、和幻想曲这类正规的音乐形式,钢琴“小品”这种体裁还不曾真正的存在过。菲尔德创造的这个体裁并不注重任何主题的发展,也不注重结构,甚至也不属于标题音乐,而旨在制造一种氛围或环境,迎合了听者和演奏者之间传递情感的需要。菲尔德的夜曲不管从名称、概念、还是风格都预示了肖邦的到来,并为李斯特和门德尔松的钢琴音乐提供了灵感和参照。它们是最早的“无词歌”,是情感的语言,符合了浪漫主义中“音乐始于语穷词尽之时”的说法。降B大调第五号夜曲:这首曲子是钢琴演奏者比较熟知并喜爱的一首,因为它很容易演奏。据说菲尔德本人演奏精湛,表现力丰富。李斯特和肖邦都目睹过他的表 演。

F大调第六号夜曲:菲尔德把它作为了第六钢琴协奏曲的慢乐章。

斯克里亚宾 左手前奏曲与夜曲,Op. 9

《升c小调为左手而作的前奏曲》Op.9,意图只用左手来演奏。为左手创作音乐多数是因为钢琴家右手受伤但仍希望继续表演生涯,所以向作曲家约稿左手曲目。斯克里亚宾的Op.9包括为左手创作的一首前奏曲和一首夜曲,并未记载为他人创作,可能是他自己练琴右手太累了吧。斯克里亚宾(1872-1915),俄国作曲家,少年时在莫斯科军校接受军官训练,并同时学习音乐,后进入莫斯科音乐学院学习钢琴和作曲。毕业后留校任教直至1905年移居瑞士。在欧洲和美国音乐界来往演出数年后,于1909年受指挥家库塞维茨基(Serge Koussevitzky)之邀请回到俄国。

古典音乐作曲家有音乐生涯中风格一直很统一的,比如莫扎特、肖邦、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等,也有风格不断发展变化的,比如贝多芬、斯特拉文斯基、勋伯格等。斯克里亚宾是风格不断发展变化的典型,早期出于对肖邦的崇拜,风格也深受其影响。中期开始受到宗教神秘主义和尼采哲学的影响,创作上逐渐弱化调性而更加追求音乐的色彩和诗性,直至晚期作品几乎完全无调。

Op.9 这首前奏曲是非常典型的斯克里亚宾早期风格,对比肖邦的b小调第六前奏曲,甚至能找到一些模仿的痕迹:两首作品同样采用恒定的八分音符和弦作为乐句的脉搏,而旋律上也都有附点节奏和低音声部分解和弦的使用。

贝多芬 c小调第八号钢琴奏鸣曲“悲怆”

C小调第八号钢琴奏鸣曲Op.13《悲怆》, 这是达到了贝多芬早期钢琴奏鸣曲之顶峰的杰作,也是因其戏剧性的优美旋律而为世人所熟悉的作品。本曲无论在内容、旋律和结构等诸多方面,都渗透着一种日耳曼民族特有的理性,这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。本曲的演奏技巧并不算很难攻破,因此被演奏的机会也非常之多,更是许多钢琴家爱不释手的曲目。

在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,《悲怆》是第一首由他本人亲自写上标题的作品。关于"悲怆"这个词汇,与贝多芬后半生那感人肺腑而又凄怆深刻的悲剧性生活还有相当的一段距离,因为这毕竟是他的早期作品。

*该曲目以演出当天为准!

演出曲目及介绍

海顿 b小调奏鸣曲Hob XVI NO. 32

海顿的b小调钢琴奏鸣曲作于1776年,这是海顿服务于埃斯特哈齐家族,也是海顿在音乐创作上进行探索并走向成熟的时期。作为巴洛克音乐向古典主义音乐过渡时期的作品,本曲不再局限于复调风格,而是向主调风格转变;音乐调式也不再拘泥于教会调式,而是采用了大小调式;音乐风格上具有洛可可以及情感音乐的风格,轻快、简洁、华丽、精美,具有高雅气质,与巴洛克时期的严肃、夸张、宏大的风格形成对比,情感风格富有一定的激情,注重外在装饰的同时重视内在情感;在音色、力度、节奏及演奏技法上体现了海顿对音乐较大程度的探索和发展,同时又保有了巴洛克音乐在细节处重视装饰音的特征。在欣赏时应注意体会海顿在速度、力度以及经常使用的跳音和顿音等方面的处理。本曲的第一乐章为有节制的快板,b小调,4/4拍,奏鸣曲式;作者先通过前12小节展现本乐章主要乐思,然后通过力度较大的D大三和弦转入关系大调D大调,随后通过连贯的十六分音符进行展开,最后又以高音的D大三和弦作结;在接下来的部分分别通过e小调和f#小调再现前12小节的乐思,然后通过与此部分结尾处相似的节奏弹奏一系列分解和弦转入主调b小调;最后再次再现前12小节的乐思,进入展开部分,不同于乐章开始时的D大调,此处回归了b小调,并使第一乐章通过一个较强的b小三和弦走向结束。第二乐章为小步舞曲,3/4拍,采用复三部曲式;第一部分为同名大调B大调的单二部曲式,两段节奏相近但色彩不一的乐思形成对比;随后进入第二部分,也采用了单二部曲式,此部分转回了b小调,惯用跳音、顿音,在旋律及修饰的音符交错出现中又不失跳脱感;第三部分则重复了第一部分,使本乐章走向结束。第三乐章(终曲)为急板,2/4拍,b小调,奏鸣曲式;本乐章速度较快,采用了和第一乐章类似的处理,在b小调呈现主要乐思后通过D大调展开;随后再通过不同调性不断重复出现第一乐句的动机;再现时又将展开部分转回b小调,最后通过较强的八度音及较弱的F#属七和弦接b小三和弦结束全曲。在欣赏乐曲的同时,我们也可以去感受演奏者从触键及踏板的运用等方面以现代钢琴对古典特色的音乐进行的诠释。

舒伯特 4首即兴曲D899

舒伯特的钢琴独奏作品中,最优美纯洁的,便是8首“即兴曲”(impromptus)了。而在我们听过的所有的钢琴独奏作品中,最为倾心的,除了肖邦的夜曲外,恐怕就是这些“即兴曲”了。拿来给入门者欣赏最合适,能让他们在接触更复杂的作品前先充分领略钢琴独奏音乐之美。

舒伯特的即兴曲有两组,每组四首,共八首。第一组作品90(D899),第二组作品142(D935),均作于1827年,即作曲家逝世的前一年。富有悲剧意味的是,写于舒伯特30岁的这些东西已经是他的晚期作品了!和舒伯特同期创作的“音乐瞬间”(作品94)一样,它们都是为钢琴写的抒情性短曲,5-10分钟,即兴成分很强,而曲式简单,大都是三段体或变奏曲,不采用较为复杂的奏鸣曲式。正因其旋律抒情、结构简单,也不企图表达什么复杂的内容,把它们当作浪漫小品就行了,不费心思,人人都能接受。

—— 中场休息 ——

约翰·菲尔德 三首夜曲:B小调第5号;F大调第6号;E大调第18号 "Le Midi"

爱尔兰钢琴家、作曲家约翰·菲尔德,他的演奏以抒情细腻、悦耳的音调、典雅的风度以及洗练而“珠圆玉润”的技巧著称。作为钢琴演奏家他的声望很高,是钢琴演奏从古典风格过渡到浪漫主义风格的桥梁。菲尔德对后世最大的贡献莫过于他的夜曲(nocturnes)。虽然夜曲这个名词并不是第一次出现,但菲尔德却赋予了它全新的含义。在菲尔德之前,除了练习曲、奏鸣曲、变奏曲、和幻想曲这类正规的音乐形式,钢琴“小品”这种体裁还不曾真正的存在过。菲尔德创造的这个体裁并不注重任何主题的发展,也不注重结构,甚至也不属于标题音乐,而旨在制造一种氛围或环境,迎合了听者和演奏者之间传递情感的需要。菲尔德的夜曲不管从名称、概念、还是风格都预示了肖邦的到来,并为李斯特和门德尔松的钢琴音乐提供了灵感和参照。它们是最早的“无词歌”,是情感的语言,符合了浪漫主义中“音乐始于语穷词尽之时”的说法。降B大调第五号夜曲:这首曲子是钢琴演奏者比较熟知并喜爱的一首,因为它很容易演奏。据说菲尔德本人演奏精湛,表现力丰富。李斯特和肖邦都目睹过他的表 演。

F大调第六号夜曲:菲尔德把它作为了第六钢琴协奏曲的慢乐章。

斯克里亚宾 左手前奏曲与夜曲,Op. 9

《升c小调为左手而作的前奏曲》Op.9,意图只用左手来演奏。为左手创作音乐多数是因为钢琴家右手受伤但仍希望继续表演生涯,所以向作曲家约稿左手曲目。斯克里亚宾的Op.9包括为左手创作的一首前奏曲和一首夜曲,并未记载为他人创作,可能是他自己练琴右手太累了吧。斯克里亚宾(1872-1915),俄国作曲家,少年时在莫斯科军校接受军官训练,并同时学习音乐,后进入莫斯科音乐学院学习钢琴和作曲。毕业后留校任教直至1905年移居瑞士。在欧洲和美国音乐界来往演出数年后,于1909年受指挥家库塞维茨基(Serge Koussevitzky)之邀请回到俄国。

古典音乐作曲家有音乐生涯中风格一直很统一的,比如莫扎特、肖邦、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等,也有风格不断发展变化的,比如贝多芬、斯特拉文斯基、勋伯格等。斯克里亚宾是风格不断发展变化的典型,早期出于对肖邦的崇拜,风格也深受其影响。中期开始受到宗教神秘主义和尼采哲学的影响,创作上逐渐弱化调性而更加追求音乐的色彩和诗性,直至晚期作品几乎完全无调。

Op.9 这首前奏曲是非常典型的斯克里亚宾早期风格,对比肖邦的b小调第六前奏曲,甚至能找到一些模仿的痕迹:两首作品同样采用恒定的八分音符和弦作为乐句的脉搏,而旋律上也都有附点节奏和低音声部分解和弦的使用。

贝多芬 c小调第八号钢琴奏鸣曲“悲怆”

C小调第八号钢琴奏鸣曲Op.13《悲怆》, 这是达到了贝多芬早期钢琴奏鸣曲之顶峰的杰作,也是因其戏剧性的优美旋律而为世人所熟悉的作品。本曲无论在内容、旋律和结构等诸多方面,都渗透着一种日耳曼民族特有的理性,这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。本曲的演奏技巧并不算很难攻破,因此被演奏的机会也非常之多,更是许多钢琴家爱不释手的曲目。

在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,《悲怆》是第一首由他本人亲自写上标题的作品。关于"悲怆"这个词汇,与贝多芬后半生那感人肺腑而又凄怆深刻的悲剧性生活还有相当的一段距离,因为这毕竟是他的早期作品。

*该曲目以演出当天为准!

海顿 b小调奏鸣曲Hob XVI NO. 32

海顿的b小调钢琴奏鸣曲作于1776年,这是海顿服务于埃斯特哈齐家族,也是海顿在音乐创作上进行探索并走向成熟的时期。作为巴洛克音乐向古典主义音乐过渡时期的作品,本曲不再局限于复调风格,而是向主调风格转变;音乐调式也不再拘泥于教会调式,而是采用了大小调式;音乐风格上具有洛可可以及情感音乐的风格,轻快、简洁、华丽、精美,具有高雅气质,与巴洛克时期的严肃、夸张、宏大的风格形成对比,情感风格富有一定的激情,注重外在装饰的同时重视内在情感;在音色、力度、节奏及演奏技法上体现了海顿对音乐较大程度的探索和发展,同时又保有了巴洛克音乐在细节处重视装饰音的特征。在欣赏时应注意体会海顿在速度、力度以及经常使用的跳音和顿音等方面的处理。本曲的第一乐章为有节制的快板,b小调,4/4拍,奏鸣曲式;作者先通过前12小节展现本乐章主要乐思,然后通过力度较大的D大三和弦转入关系大调D大调,随后通过连贯的十六分音符进行展开,最后又以高音的D大三和弦作结;在接下来的部分分别通过e小调和f#小调再现前12小节的乐思,然后通过与此部分结尾处相似的节奏弹奏一系列分解和弦转入主调b小调;最后再次再现前12小节的乐思,进入展开部分,不同于乐章开始时的D大调,此处回归了b小调,并使第一乐章通过一个较强的b小三和弦走向结束。第二乐章为小步舞曲,3/4拍,采用复三部曲式;第一部分为同名大调B大调的单二部曲式,两段节奏相近但色彩不一的乐思形成对比;随后进入第二部分,也采用了单二部曲式,此部分转回了b小调,惯用跳音、顿音,在旋律及修饰的音符交错出现中又不失跳脱感;第三部分则重复了第一部分,使本乐章走向结束。第三乐章(终曲)为急板,2/4拍,b小调,奏鸣曲式;本乐章速度较快,采用了和第一乐章类似的处理,在b小调呈现主要乐思后通过D大调展开;随后再通过不同调性不断重复出现第一乐句的动机;再现时又将展开部分转回b小调,最后通过较强的八度音及较弱的F#属七和弦接b小三和弦结束全曲。在欣赏乐曲的同时,我们也可以去感受演奏者从触键及踏板的运用等方面以现代钢琴对古典特色的音乐进行的诠释。

舒伯特 4首即兴曲D899

舒伯特的钢琴独奏作品中,最优美纯洁的,便是8首“即兴曲”(impromptus)了。而在我们听过的所有的钢琴独奏作品中,最为倾心的,除了肖邦的夜曲外,恐怕就是这些“即兴曲”了。拿来给入门者欣赏最合适,能让他们在接触更复杂的作品前先充分领略钢琴独奏音乐之美。

舒伯特的即兴曲有两组,每组四首,共八首。第一组作品90(D899),第二组作品142(D935),均作于1827年,即作曲家逝世的前一年。富有悲剧意味的是,写于舒伯特30岁的这些东西已经是他的晚期作品了!和舒伯特同期创作的“音乐瞬间”(作品94)一样,它们都是为钢琴写的抒情性短曲,5-10分钟,即兴成分很强,而曲式简单,大都是三段体或变奏曲,不采用较为复杂的奏鸣曲式。正因其旋律抒情、结构简单,也不企图表达什么复杂的内容,把它们当作浪漫小品就行了,不费心思,人人都能接受。

—— 中场休息 ——

约翰·菲尔德 三首夜曲:B小调第5号;F大调第6号;E大调第18号 "Le Midi"

爱尔兰钢琴家、作曲家约翰·菲尔德,他的演奏以抒情细腻、悦耳的音调、典雅的风度以及洗练而“珠圆玉润”的技巧著称。作为钢琴演奏家他的声望很高,是钢琴演奏从古典风格过渡到浪漫主义风格的桥梁。菲尔德对后世最大的贡献莫过于他的夜曲(nocturnes)。虽然夜曲这个名词并不是第一次出现,但菲尔德却赋予了它全新的含义。在菲尔德之前,除了练习曲、奏鸣曲、变奏曲、和幻想曲这类正规的音乐形式,钢琴“小品”这种体裁还不曾真正的存在过。菲尔德创造的这个体裁并不注重任何主题的发展,也不注重结构,甚至也不属于标题音乐,而旨在制造一种氛围或环境,迎合了听者和演奏者之间传递情感的需要。菲尔德的夜曲不管从名称、概念、还是风格都预示了肖邦的到来,并为李斯特和门德尔松的钢琴音乐提供了灵感和参照。它们是最早的“无词歌”,是情感的语言,符合了浪漫主义中“音乐始于语穷词尽之时”的说法。降B大调第五号夜曲:这首曲子是钢琴演奏者比较熟知并喜爱的一首,因为它很容易演奏。据说菲尔德本人演奏精湛,表现力丰富。李斯特和肖邦都目睹过他的表 演。

F大调第六号夜曲:菲尔德把它作为了第六钢琴协奏曲的慢乐章。

斯克里亚宾 左手前奏曲与夜曲,Op. 9

《升c小调为左手而作的前奏曲》Op.9,意图只用左手来演奏。为左手创作音乐多数是因为钢琴家右手受伤但仍希望继续表演生涯,所以向作曲家约稿左手曲目。斯克里亚宾的Op.9包括为左手创作的一首前奏曲和一首夜曲,并未记载为他人创作,可能是他自己练琴右手太累了吧。斯克里亚宾(1872-1915),俄国作曲家,少年时在莫斯科军校接受军官训练,并同时学习音乐,后进入莫斯科音乐学院学习钢琴和作曲。毕业后留校任教直至1905年移居瑞士。在欧洲和美国音乐界来往演出数年后,于1909年受指挥家库塞维茨基(Serge Koussevitzky)之邀请回到俄国。

古典音乐作曲家有音乐生涯中风格一直很统一的,比如莫扎特、肖邦、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等,也有风格不断发展变化的,比如贝多芬、斯特拉文斯基、勋伯格等。斯克里亚宾是风格不断发展变化的典型,早期出于对肖邦的崇拜,风格也深受其影响。中期开始受到宗教神秘主义和尼采哲学的影响,创作上逐渐弱化调性而更加追求音乐的色彩和诗性,直至晚期作品几乎完全无调。

Op.9 这首前奏曲是非常典型的斯克里亚宾早期风格,对比肖邦的b小调第六前奏曲,甚至能找到一些模仿的痕迹:两首作品同样采用恒定的八分音符和弦作为乐句的脉搏,而旋律上也都有附点节奏和低音声部分解和弦的使用。

贝多芬 c小调第八号钢琴奏鸣曲“悲怆”

C小调第八号钢琴奏鸣曲Op.13《悲怆》, 这是达到了贝多芬早期钢琴奏鸣曲之顶峰的杰作,也是因其戏剧性的优美旋律而为世人所熟悉的作品。本曲无论在内容、旋律和结构等诸多方面,都渗透着一种日耳曼民族特有的理性,这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。本曲的演奏技巧并不算很难攻破,因此被演奏的机会也非常之多,更是许多钢琴家爱不释手的曲目。

在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,《悲怆》是第一首由他本人亲自写上标题的作品。关于"悲怆"这个词汇,与贝多芬后半生那感人肺腑而又凄怆深刻的悲剧性生活还有相当的一段距离,因为这毕竟是他的早期作品。

*该曲目以演出当天为准!

Apr 2025

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- 暂无演出

喜乐会

music lovers

扫一扫,关注我们

场地预定:

0755-8284-1813

English

English

0755-8284-1888

0755-8284-1888

返回列表

返回列表